Les fontaines : un patrimoine désuet ?

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

Pour clôturer la série de cinq conférences dont le thème est l’eau, la dernière édition des Rencontres de la Sorbonne sera consacrée au thème « Les fontaines : un patrimoine désuet ? ». Elle aura lieu le 26 avril pendant la deuxième édition du festival Avis de tempête organisée à Césure (13 rue de Santeuil, Paris).

Symbole pittoresque d’un passé où l’approvisionnement en eau se faisait dans l’espace public, la fontaine n’a plus la fonction vitale qu’elle avait autrefois. Utilisée de manière ponctuelle, la fontaine décore plus le quotidien qu’elle ne lui est nécessaire. Pourtant, de nouvelles fontaines continuent d’être créées tandis que l’eau se raréfie et que les villes se réchauffent.

La construction des fontaines reste intimement liée au contexte politique dans lequel la fontaine nait. La fontaine redevient un élément crucial du développement urbain, dont les questions fonctionnelles et esthétiques sont en son centre. Ainsi, des grandes fontaines historiques aux fontaines contemporaines, le patrimoine continue de s’écrire avec pour fil rouge, la quête du progrès artistique et technique dans l’espace urbain.

Les trois invité·e·s de cette conférence discuteront des enjeux qui se transforment au fil de l’eau, en passant de la restauration patrimoniale de la fontaine qui donne à voir le passé de l’art parisien jusqu’à son innovation technique et architecturale dans les questions contemporaines d’urbanisme.

À la fois témoignages d’usages passés et d’une nouvelle manière de concevoir les espaces publics, les fontaines inscrivent la présence de l’eau dans nos villes et nos campagnes, rendant visible à la fois l’importance qu’elle a dans la régulation de nos vies et l’entrelacs d’usages que constitue l’ensemble des pratiques qui s’y rattachent.

Comment visionner en ligne ?

Rendez-vous sur la page Facebook des Rencontres de la Sorbonne : https://www.facebook.com/lesrencontresdelasorbonne

Comment se rendre à Césure ?

Adresse : 13 Rue Santeuil, 75005 Paris

Métro : Censier-Daubenton (ligne 7) ou Campo-Formio (ligne 5)

Vélib : Censier - Santeuil (station n°5034)

Dernière rencontre des Rencontres de la Sorbonne du cycle « Cultures d'eau » sur le thème « Les fontaines : un patrimoine désuet ? » avec en invité·e·s : Jean-Louis Hannebert, Fabio Piccioli et Étienne Poncelet !

Lire la suite

La Seine : usages passés et futurs

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

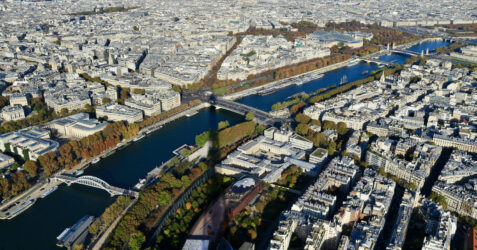

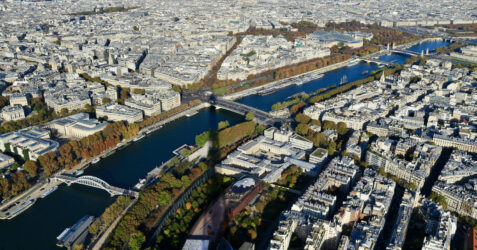

« Ce n’est pas une folie, c’est une ambition » - Pierre Rabadan, adjoint à la Mairie de Paris en charge des Jeux Olympiques, à propos du projet d’assainissement de la Seine pour Paris 2024.

En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Ville de Paris s’est donnée pour mission de nettoyer la Seine pour y accueillir les sports nautiques. 100 ans après les Jeux Olympiques de Paris de 1924, la Ville de Paris promet de laisser en héritage des jeux de 2024 une Seine baignable pour les parisien·ne·s. Mais quels en sont les enjeux, symboliques et concrets, que soulève l'utilisation de la Seine pour les Jeux Olympiques 2024 ?

En invitant Julia Moutiez, architecte et enseignante à l’Ecole d’Architecture de Paris Val de Seine, Emmanuelle Segura, cheffe de projet à l’Odyssée, ainsi qu’Isabelle Louviot et Jacques Damade, co-auteur·ices du Guide sentimental des piscines municipales de Paris, cette conférence vient questionner le sujet des usages citoyens de la Seine sous un angle historique, social, culturel et politique.

C’est tout d’abord avec un regard historique que seront observés les usages culturels et sociaux de la Seine. D’un lieu de baignade accessible à tou·te·s, elle devient en 1923 interdite de baignade, marquant ainsi un changement radical dans le rapport possible des riverain·e·s avec la Seine. Mais la force et la symbolique de ce rapport se reflètent jusque dans le dépassement de l’interdiction, puisque l’habitude de se baigner dans la Seine ne s’est perdue qu’après les années 1950. La question historique et sociale permet alors de mettre en lumière les facteurs qui ont influencé les décisions politiques et de santé publique ayant fait de ce fleuve au rôle significatif dans l’épanouissement de la ville, la Seine que nous connaissons aujourd’hui.

En effet, si l’habitude de se baigner librement dans la Seine ne fait plus partie des mœurs, l’activité se faisant sur, dans et autour de la Seine persiste. La relation entre les Parisien·ne·s et la Seine, mais également avec les habitant·e·s de l’Île-de-France ou encore les touristes, existe toujours, bien que différemment. C’est d’ailleurs ce regard porté sur la Seine qui a su convaincre l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris pour 2024. Mais cette occupation événementielle du fleuve nécessite un assainissement des eaux, à la fois coûteux et questionnable sur la question environnementale. Elle est un sujet de désaccord en raison des besoins et initiatives mis en place par la Ville de Paris pour l’appropriation de la Seine par les Jeux. Néanmoins, 100 ans après l’interdiction de baignade, la volonté de réhabiliter cet espace d’eau redevient une priorité.

Ces projets de transformation et la volonté politique de rendre la Seine à nouveau accessible à la baignade plaident pour une diversification des usages et des pratiques culturelles liées au fleuve. Cette rencontre sera l’occasion pour nous d’interroger les enjeux qu’un usage mixte (à la fois commercial, sportif et récréatif) recèle, et de regarder de près les antagonismes sous-jacents aux diverses cultures de l’eau qui se rencontrent dans cet espace fortement règlementé qu’est la Seine. Au-delà d’une préoccupation instantanée, c’est une préoccupation de l’avenir de la Seine et du rapport que cet événement tente de raviver qui interroge autour de ces projets.

Quatrième rencontre des Rencontres de la Sorbonne du cycle « Cultures d'eau » avec en invité·e·s : Julia Moutiez, Emmanuelle Segura, Isabelle Louviot et Jacques Damade !

Lire la suite

Traversées d’eau

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

Qu’est-ce qu’une traversée ?

Traverser : parcourir des territoires ou des étendues, solides ou liquides pour quitter un espace en vue d’en atteindre un autre.

Ce n’est pas uniquement la trajectoire géographique que nous souhaitons interroger avec cette rencontre, mais aussi les trajectoires de vie qui conduisent hommes, femmes et enfants à se mettre en voyage au risque de leur vie, pour atteindre de nouveaux horizons. Point de croisières, il est question ici, non pas d’excursion ou de plaisance, mais de fuites de pays parfois hostiles et d’incursions dans des vies fragiles soumises à la violence des aléas qu’accompagnent ces traversées : difficulté d’accès aux soins médicaux, violences sexuelles et sexistes, manque d’accès à l’hygiène et à la nourriture...

Phénomène qui marque notre époque, les traversées migratoires tuent celles et ceux qui osent les entreprendre, au point de devenir le point central de théories politiques, comme la naissance de la nécropolitique de Mbembé, inscrite en contrepoint à la biopolitique foucaldienne.

Qu’on ne s’étonne pas, pour cette rencontre, de l’absence d’artistes parmi nos invité·e·s : le thème de l’eau et des cultures de l’eau nous a conduits à interroger, justement, « les cultures des eaux », entendues comme toutes les pratiques culturelles et politiques qui s’organisent autour de l’eau. De l’accès à l’eau en tant que ressources, à la gestion de l’eau en tant que territoire, à l’expérience de l’eau en tant que surface et obstacle à franchir au péril de sa vie ; entres les rives de notre mer du milieu qui a été le terreau fertile permettant l’essor des arts et des cultures du sud de l’Europe.

Il est toujours question de cultures dans nos rencontres, d’expériences, de manières de vivre et de conceptualiser ces espaces et ces expériences : la mort et l’eau sont souvent associées dans nos récits.

À travers cette conférence, ce sont ces traversées migratoires que nous retraçons, leurs histoires et les enjeux qu’elles entraînent. Avant toute chose, esquisser le contexte actuel affligeant des mortalités en mer semble essentiel à la bonne compréhension des problématiques multiples, cruciales et interdépendantes que nous souhaitons aborder. Le sud de l’Italie et Malte, érigées en symboles de l’urgence migratoire et des mortalités relatives, sont notamment centrales sur les itinéraires. Effectivement, les grands naufrages ayant lieu dans les eaux méditerranéennes cachent souvent la réalité de morts provoquées par l’absence d’intervention de la part des pays concernés, ou nécro politiques.

Pendant la deuxième partie nous allons aborder la question de l’interculturalité qui résulte de ces traversées migratoires. La traversée pourrait être aussi un moment d’espoir, de rencontre entre cultures, nécessaire à l’enrichissement culturel de chacun·e. Ainsi, cela renverserait la logique d’états qui accompagne la réflexion autour des migrations et de l’eau, afin de repenser ces voyages comme un lieu où se nouent des liens de solidarité internationale et d’humanité.

Troisième rencontre « Traversées d’eau » des Rencontres de la Sorbonne avec en invité·e·s : Simona Tersigni, enseignante chercheuse à l’Université Paris Nanterre, Adriano, bénévole de l’association SOS Méditerranée, Fleur Germain, coordinatrice plaidoyer chez Utopia 56, accompagnée de Fabien Touchard, coordinateur de l'antenne Grande-Synthe de Utopia 56.

Lire la suite

L’eau comme territoire

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

Une semaine après la première conférence Lutter pour l’eau, nous souhaitons poursuivre le cycle en abordant les questions d’appropriation d’espaces maritimes et de territorialisation des mers et océans. Les objectifs de cette conférence sont notamment de comprendre comment les territoires maritimes sont gouvernés, et comment nous pouvons concilier les enjeux environnementaux, socio-économiques et géopolitiques qu’implique l’utilisation de la mer au quotidien par de multiples secteurs et les mobilités permanentes au sein de ces espaces.

L’eau, tout particulièrement celle des espaces maritimes, représente un enjeu en termes d’appartenance et de propriété : par sa nature, l’eau semble être un endroit et un bien appartenant à tout le monde et, à la fois, à personne. Éclaircir des questions juridiques et sociopolitiques devient, alors, nécessaire. La gestion des eaux maritimes a impacté directement la vie de nos sociétés tout au long de l’histoire. De ce fait, il est important de comprendre de quelle façon les territoires aquatiques et particulièrement maritimes sont gouvernés, comment les droits humains sont préservés dans ces territoires. Nos invité·e·s nous accompagneront dans la compréhension de cet univers tant mystérieux que concret.

Nous allons explorer les implications qui émergent de la qualification de « biens communs » des espaces maritimes. De fait, la limitation des eaux et leur intégration dans l’espace nationale offrent des perspectives d’évolution diverses. Cette conférence aura donc pour but de faire dialoguer des professionnels aux champs d’expertise divers afin de dégager une compréhension de limites et des complexités des espaces maritimes en tant que territoires pratiqués parfois de manière similaire aux territoires terrestres. Il sera également nécessaire d’aborder les limites et les problématiques liées à l’application du droit en haute mer face aux imprévus et mises en périls comme la piraterie, le narcotrafic ou encore la pêche illégale et intensive.

Deuxième rencontre « L’eau comme territoire » des Rencontres de la Sorbonne avec en invité·e·s : le juriste et professeur Jean-Pierre Beurier, le professeur Patrick Chaumette et le colonel de la gendarmerie nationale et chercheur Florian Manet !

Lire la suite

Bonnes joueuses #6

Pour cette ultime édition du cycle de rencontres Bonne joueuses, Lauren Bastide reçoit sur la scène du Carreau du Temple la socio-historienne Anaïs Bohuon. Professeure des Universités à la Faculté des Sciences du Sport de Paris-Saclay, Anaïs Bohuon s’intéresse aux questions du corps et du genre dans le sport.

En 2012, elle publie son premier ouvrage Le test de féminité dans les compétitions sportives : une histoire classée X ?, qui porte sur les contrôles de genre dans les compétitions sportives. En croisant l’histoire de la médecine et du sport au prisme du genre, ce livre tend à montrer que ces contrôles constituent un véritable dispositif de domination qui a construit avec le temps une certaine définition contemporaine de la différence sexuelle.

Également chargée de recherches à l’Université Paris-Sud, ses travaux portent plus largement sur la question de la bicatégorisation sexuée dans le sport et notamment sur la place des personnes transgenres dans les compétitions sportives.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Un événement soutenu par la Ville de Paris dans le cadre de la programmation culturelle « Paris fête les Jeux ».

Pour cette sixième rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide reçoit Anaïs Bohuon, professeure des universités à l’Université Paris-Saclay, socio-historienne du sport, du corps et du genre.

Lire la suite

Bonnes joueuses #5

Pour la cinquième édition du cycle de rencontres Bonnes joueuses au Carreau du Temple, Lauren Bastide reçoit la championne du monde de paracyclisme sur route, Marie Patouillet.

Née avec une malformation au pied et à la cheville, Marie Patouillet se passionne d’abord pour la course à pied avant de se tourner vers le vélo suite à la dégradation de l’état de sa cheville. Arrivée dans la discipline sur le tard, elle présente déjà six ans seulement après ses débuts un palmarès impressionnant avec notamment deux médailles de bronze aux Jeux Paralympiques de Tokyo et une médaille d’or en 2022 aux championnats du monde de vélo sur route.

Sélectionnée pour les Jeux Paralympiques 2024, Marie Patouillet entend bien utiliser sa voix pour défendre les causes qui lui sont chères. Elle dénonce notamment la misogynie et l’homophobie trop souvent présentes dans le milieu sportif, et met en avant les conséquences de ces discriminations sur les performances des athlètes. Elle se bat plus largement pour améliorer l’inclusivité dans le sport et pour une meilleure visibilité pour le handisport, trop souvent laissé de côté par les médias.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Un événement soutenu par la Ville de Paris dans le cadre de la programmation culturelle « Paris fête les Jeux ».

Pour cette cinquième rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide reçoit Marie Patouillet, coureuse cycliste handisport de haut niveau, championne du monde et double championne de France !

Lire la suite

Lutter pour l’eau

Cette année, le cycle de débat-conférence des Rencontres de la Sorbonne en partenariat avec Le Carreau du Temple, propose un questionnement sur le thème de l’eau et des enjeux actuels liés à la crise que représente l’accès à cette ressource.

La rencontre

Quelles sont les raisons de lutter pour l’eau ? Qu’est-ce que veut dire lutter ? Quelles sont les différentes échelles de lutte ?

Cette rencontre inaugurale initie un état des lieux des enjeux contemporains liés à la problématique de l’accès à l’eau. Le verbe « lutter » est ici pensé de manière polysémique. En effet, la lutte peut être menée par des actions directes et un investissement militant, mais lutter c’est également mener des actions vitales quand les droits et les conditions de vies humaines et non humaines sont mises en danger. De manière quotidienne, la lutte initie un mouvement de sensibilisation par l’usage, la discussion ou la pratique.

Dans le cadre de la lutte pour l’utilisation et la sauvegarde de l’eau, que signifie alors lutter ? Quelles sont les différents types d’actions qui peuvent être mises en place et dans quels objectifs ?

Cette conférence aura pour but de faire dialoguer les différents enjeux autour de la lutte pour l’eau à travers des points de vue à différentes échelles géographiques afin de faire apparaître la diversité des enjeux politiques, géopolitiques, écologiques et culturels.

Cette rencontre s’organise comme une discussion favorisant le dialogue et les échanges entre les intervenant·e·s à travers leurs différentes échelles de lecture, leurs vécus et connaissances.

Première rencontre « Lutter pour l'eau » des Rencontres de la Sorbonne avec en invité·e·s : Ninon Bardet, coordinatrice du collectif Vers un parlement de Loire, Racha Mousdikoudine, présidente de l’association Mayotte a soif, Adeline et Mathieu, porte-parole du collectif Bassines Non Merci !

Lire la suite

Bonnes joueuses #4

Pour la quatrième session du cycle de rencontres Bonnes joueuses au Carreau du Temple, Chloé Lopes Gomes est l'invitée de Lauren Bastide. Danseuse, professeure de danse classique française et également autrice, Chloé Lopes Gomes s'est formée à l'Académie du Bolchoï en Russie, avant de rejoindre les plus grandes compagnies de ballet d'Europe telles que le Béjart Ballet.

En 2018, elle s’érige en pionnière en étant la première danseuse noire à intégrer le Staatsballett de Berlin. Le racisme violent qu’elle subit dans cette grande institution de la danse a des conséquences graves sur sa santé physique et mentale. Dans son livre Le Cygne Noir publié en 2023, Chloé Lopes Gomez relate son expérience dans le monde de la danse classique où les plafonds de verre se superposent et où les briser reste encore difficile.

Cette intervention s'intègre dans le cycle de conférences Bonnes joueuses, prenant pour thématique centrale le sport, à la fois porteur de sexisme, de racisme, de validisme, mais aussi vecteur d'émancipation pour les femmes et les minorités. Ensemble, Chloé Lopes Gomez et Lauren Bastide discuteront des nombreuses discriminations qui se perpétuent dans le milieu prestigieux de la danse classique, à dimensions artistique et sportive, et où les corps sont à la fois acteurs et objets.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Un événement soutenu par la Ville de Paris dans le cadre de la programmation culturelle « Paris fête les Jeux ».

Dans cette 4ème rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide reçoit Chloé Lopes Gomes, danseuse et professeure de danse classique reconnue pour ses prises de parole sur la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances dans les arts classiques !

Lire la suite

Bonnes joueuses #3

Pour ce nouvel opus du cycle Bonnes joueuses au Carreau du Temple, Lauren Bastide invite la championne du monde de grappling et combattante professionnelle de MMA, Djihène Abdellilah. Enseignante dans le supérieur et dans le secondaire, elle est la première à introduire et enseigner les sports de combats au sein des universités et des lycées.

Ayant évolué dans le monde des sports de combat, Djihène Abdellilah s’est vue à plusieurs reprises être confrontée à des situations de sexisme qui l’ont parfois empêché de concourir à des compétitions internationales.

En 2014, elle crée la Djihene Academy, qui vise à démocratiser les sports de combats auprès des femmes. S’inspirant de sa propre expérience dans les différentes disciplines qu’elle pratique, la sportive de haut niveau offre aux femmes la possibilité de gagner en confiance en elles et de reprendre une place dans l’espace public à travers la pratique de sports de combat.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Un événement soutenu par la Ville de Paris dans le cadre de la programmation culturelle « Paris fête les Jeux ».

Pour cette nouvelle rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide invite Djihène Abdellilah, championne du monde de Grappling, fondatrice de la Djihene Academy et coach exceptionnelle !

Lire la suite

Bonnes joueuses #2

Pour cette nouvelle édition du cycle de rencontres « Bonne joueuses », Lauren Bastide convie sur la scène du Carreau du Temple la professeure de yoga Camille Teste, autrice et militante féministe, spécialisée dans les enjeux de justice sociale.

Dans l’essai Politiser le bien-être (Binge Audio, 2023), Camille Teste déploie une analyse des discours autour du « Bien-être » et dévoile la capacité de l’un des marchés les plus fertiles du néolibéralisme à être un vecteur idéologique, incitant chacun·e à porter seul·e la responsabilité de sa condition physique et psychologique. L’autrice montre que le « Bien-être » permet de masquer les problématiques structurelles ainsi que leurs sources.

Elle dénonce également les discours fascistes et sexistes pouvant se cacher derrière le développement personnel et appelle à la politisation du « Bien-être » en abordant ces activités comme des pratiques émancipatrices, voire comme des actes de résistance, tout en les rendant plus inclusives. Dans cette optique, elle propose des cours de yoga inclusifs et à prix libres, dont les bénéfices sont reversés à des associations.

Le Carreau du Temple et Paris 2024 collaborent dans le cadre de l’Olympiade Culturelle de Paris 2024.

Un événement soutenu par la Ville de Paris dans le cadre de la programmation culturelle « Paris fête les Jeux ».

Pour la deuxième rencontre du cycle Bonnes Joueuses, Lauren Bastide invite Camille Teste, ex-journaliste spécialisée dans les enjeux de justice sociale et autrice de l’essai « Politiser le bien-être ».

Lire la suite